最近新しいTONE BENDERのクローン・ペダルを入手しました。なかなか面白いペダルだったので、ここで紹介させていただきたいと思います。この現物以外には、まだひとつも日本に入っていない事は間違いないと思われますが(というのも、当方が2人目の客だ、とビルダー本人が言ってましたから。笑)、以下にてその詳細を見ていきます。

最近新しいTONE BENDERのクローン・ペダルを入手しました。なかなか面白いペダルだったので、ここで紹介させていただきたいと思います。この現物以外には、まだひとつも日本に入っていない事は間違いないと思われますが(というのも、当方が2人目の客だ、とビルダー本人が言ってましたから。笑)、以下にてその詳細を見ていきます。これはABRAXAS SOUNDというイギリスのブランドが出した、TONE BENDER MK1のクローン・ペダルで、MK1 FUZZというそのマンマな名前のファズ・ペダルです。見るまでもなく、ゲイリー・ハーストが65年に10ケだけ作ったプロトタイプの木製ケースのTONE BENDER MK1を元に制作されたことがわかりますね。ただ、こちらのペダルは筐体にホワイト・アッシュ材を使用していて、フィニッシュはワックスのみ、と思われます。実はこのワックスがちょっと臭くて(笑)、当方の好みではなかったので、到着後すぐに手持ちのビーズワックス(オレンジ・オイル配合)で磨きなおしててしまいました。写真がちょっと「しっとりと」してるのはそのせいです。その点はご容赦ねがいます。

コントロールに関しては、オリジナルのMK1と全く同じです。ボリューム、アタック(FUZZ)、未だにその必要性に疑問を感じてしまう(笑)オン/オフ用のトグル・スイッチ、ボディてっぺんにあるインプット・ジャック、ボディ前側面にあるアウトプット・ジャック、そしてフット・スイッチ、となっています。

コントロールに関しては、オリジナルのMK1と全く同じです。ボリューム、アタック(FUZZ)、未だにその必要性に疑問を感じてしまう(笑)オン/オフ用のトグル・スイッチ、ボディてっぺんにあるインプット・ジャック、ボディ前側面にあるアウトプット・ジャック、そしてフット・スイッチ、となっています。 この金属製ノブは、オリジナルのMK1もそうなのですが、60年代にVOX製のアンプが採用していたメタル・ノブのパーツをそのまま転用しています。ABRAXASのペダルもJMIのリイシューも、60年代当時のパーツを使用しているので、この部分だけが古めかしい(使用感たっぷりで傷だらけ、ということが多いです)カンジになっております。

この金属製ノブは、オリジナルのMK1もそうなのですが、60年代にVOX製のアンプが採用していたメタル・ノブのパーツをそのまま転用しています。ABRAXASのペダルもJMIのリイシューも、60年代当時のパーツを使用しているので、この部分だけが古めかしい(使用感たっぷりで傷だらけ、ということが多いです)カンジになっております。オリジナルMK1ではフットスイッチが配置された部分がカパッと外れて内部の電池を交換するようになっているのですが、このABRAXASのクローン・ペダルでは、背面(裏側)が全部パッカリと外れるようになっていて、実用という面ではこのほうが全然ラクチンですね。オリジナルのプロトタイプMK1は「板を組み合わせた」筐体ですが、こちらは「木材をくり抜いた」筐体です。

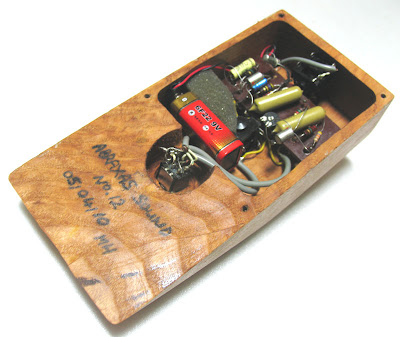

では内部を見ていきましょう。手書きでサインと日付が入っており、つい最近くみ上げたモノであることがお分かりいただけると思います。電気に詳しくない当方が偉そうなことをいうのは正直ためらわれるのですが、それでも「あまり精密に回路を組み立てたモノではない」ことはすぐにわかりました。まあ別に不具合があるわけではないので無問題ですが、最近MANLAY SOUNDの回路をいつも眺めていたり、BLACK CATの回路とか、D.A.Mの回路なんかをマジマジと眺めることが多いので、久しぶりにラフな回路を拝見して、率直にそう思ってしまいました(笑)。逆に言えば、D.A.MとかBLACK CATなんかが異常/病的なほどにキレーに回路をくみ上げてる、ってことだろうとは思います。

では内部を見ていきましょう。手書きでサインと日付が入っており、つい最近くみ上げたモノであることがお分かりいただけると思います。電気に詳しくない当方が偉そうなことをいうのは正直ためらわれるのですが、それでも「あまり精密に回路を組み立てたモノではない」ことはすぐにわかりました。まあ別に不具合があるわけではないので無問題ですが、最近MANLAY SOUNDの回路をいつも眺めていたり、BLACK CATの回路とか、D.A.Mの回路なんかをマジマジと眺めることが多いので、久しぶりにラフな回路を拝見して、率直にそう思ってしまいました(笑)。逆に言えば、D.A.MとかBLACK CATなんかが異常/病的なほどにキレーに回路をくみ上げてる、ってことだろうとは思います。 肝心の回路ですが、AC126を1ケ、AC125を2ケという3ケのトランジスタ構成になっています。PNPのゲルマニウム・トランジスタを使用していることから、フツーのMK1サウンドなのかな、と思いましたが、ちょっと違いました。音に関しては当方の印象を後述します。また、クローン・ペダルではありますが、内部にトリムポットを採用していることで、その歪み具合はユーザー各々が設定できるようになっています。

肝心の回路ですが、AC126を1ケ、AC125を2ケという3ケのトランジスタ構成になっています。PNPのゲルマニウム・トランジスタを使用していることから、フツーのMK1サウンドなのかな、と思いましたが、ちょっと違いました。音に関しては当方の印象を後述します。また、クローン・ペダルではありますが、内部にトリムポットを採用していることで、その歪み具合はユーザー各々が設定できるようになっています。 このペダルを購入する際、ビルダーのマーク・ハリソン氏と直接何度かメールのやりとりをしたので、このブランドとペダルに関して本人の弁を紹介します。マーク・ハリソン氏はイギリス・マンチェスターでカスタム・ギター・アンプを製作したり、リペアしたりしている方だそうです。数ヶ月前に「自分でファズが欲しくなったから」、このMK1ファズを製作したそうですが、後に地元の楽器屋さんから「これ売りたいからもっと作れよ」という要望があり製作を始めたそうです。つい最近そのマンチェスターの楽器屋さんで展示が始まり、商品として売り出し始めたところ、とのことです。

このペダルを購入する際、ビルダーのマーク・ハリソン氏と直接何度かメールのやりとりをしたので、このブランドとペダルに関して本人の弁を紹介します。マーク・ハリソン氏はイギリス・マンチェスターでカスタム・ギター・アンプを製作したり、リペアしたりしている方だそうです。数ヶ月前に「自分でファズが欲しくなったから」、このMK1ファズを製作したそうですが、後に地元の楽器屋さんから「これ売りたいからもっと作れよ」という要望があり製作を始めたそうです。つい最近そのマンチェスターの楽器屋さんで展示が始まり、商品として売り出し始めたところ、とのことです。ペダル製作に従事するようになって、何週間か「どうやれば正確なボルテージを得られるか」でモンモンと悩んだけど、やっとウマくいったのがこれ(MK1 FUZZ)だ」とのこと。「ピッキングのアタックやノブで可変できるクランクの度合い」の調整は大変だった、とも言ってました。

さて、音に関してですが、大雑把に断言してしまえば、これはゲイリー・ハーストが開発したMK1サウンドとは違います。だからダメ、と言うつもりは全くなくて、むしろ逆に「これはもの凄くコントロールがしやすいMK1風ファズ」と言えるかと思います。

オリジナルMK1もそうですが、例えば我がMANLAY SOUNDの65 BENDERや、JMIが復刻したTONE BENDER MK1 REISSUE等も含め、MK1というペダルはもの凄く「大暴れ」する大音量ファズで、回路自体は単純なクセに扱いがヒジョーに難しい部類のペダルです。例えば出力は非常に大きく、またファズのツマミも9時以降に回せばいつもギンギンに歪む、ギター側のVOLコントロールにはあんまり反応しない、といった具合です。オリジナルの回路に従順に組めば、そういう「暴れ馬」ファズになるのが至極当然なのです。

おそらくビルダーのマーク・ハリソン氏は、その点を改良しようと思ったハズです(というか、メールでもその旨を伝えてきました)。出力はオリジナルより控えめに設定され、単純に言えば今のフツーのギター・エフェクターの標準的な音量に近い、と言えると思います。また、前述した内部トリム・ポットの設定によって歪み具合は調整できます。ですから、ギター側のVOLポットに追随するような(語弊を承知の上で言えばFUZZ FACE風なクランクを得ることが可能な)ファズになっています。ハリソン氏は「ピッキングのアタックとネイル(食い付き/日本ではバイト感、などとも言いますね)、クラリティー(透明度/これはクリスタルな、という意味ではなく、明確に効果がわかる、という意味です)に一番重点を置いた」と言ってるので、こういう形のサウンドになったと推測されます。歪みの度合いよりは、一番おいしいハーモニクスを得られるスイートスポットを重視した、とも言っていました。

歪みの傾向としてはオリジナルのMK1のソレよりももうちょっとだけ高い位置に設定されていて、その面でもオリジナルのMK1よりはMK1.5やMK2などに近い歪みを感じることができます。ただし、内部トリムで歪みをフルにして(注:フルにすると勿論ノイズの嵐になりますが。笑)、更にATTACKノブをフルにしても、このペダルはオリジナルMK1回路の持っていた凶悪な歪みサウンドを得ることは難しいです。アレはアレで暴れ馬の魅力があり、これはこれで使い勝手のいい魅力がある、と言えるのではないでしょうか。

歪みの傾向としてはオリジナルのMK1のソレよりももうちょっとだけ高い位置に設定されていて、その面でもオリジナルのMK1よりはMK1.5やMK2などに近い歪みを感じることができます。ただし、内部トリムで歪みをフルにして(注:フルにすると勿論ノイズの嵐になりますが。笑)、更にATTACKノブをフルにしても、このペダルはオリジナルMK1回路の持っていた凶悪な歪みサウンドを得ることは難しいです。アレはアレで暴れ馬の魅力があり、これはこれで使い勝手のいい魅力がある、と言えるのではないでしょうか。マーク・ハリソン氏はこれに続けて、最近新たに「MK1のファズにトレブル・ブースター回路をくっつけたペダルを製作した」という話をしてくれました。3つのチキンヘッド・ノブを使い、フットスイッチを2ケ採用したのがそのペダル(上の写真がソレです)で、これもMK1 FUZZと同様に現在ABRAXAS SOUNDのブランドから発売されているそうです。

No comments:

Post a Comment